NPO法人 倭文の里会員 小川晴美さん

「光を浴びると麗しく輝き、風を受けると揺らぎます」

本当の花よりも、愛らしく美しいとまで言われているのが、造花の一種となる『花繭(はなまゆ)』だ。

その花繭を美作地域で作っているのが、NPO法人『倭文(しとり)の里』会員の小川晴美さんだ。

蚕が絹糸を作るサナギとなる時に糸をはいて作る繭玉。花繭は、この繭玉を接ぎ、自然の曲面を利用しながら、花びらにしたてていく。

通常の造花は布を使うため織りがあるが、花繭は繭玉を剥ぐようにするため、織りが出ない。それがシルクの光沢と相まって、実際の花よりも美しい造花とされている。

造花を手掛けていた名古屋市の酒井登巳子さんが考案したのもで、国内だけではなく、海外でも高い評価を得ている。

倭文の里で花繭を始めたのは、半年ほど前。倭文の里で蚕の養殖を始めてからだ。

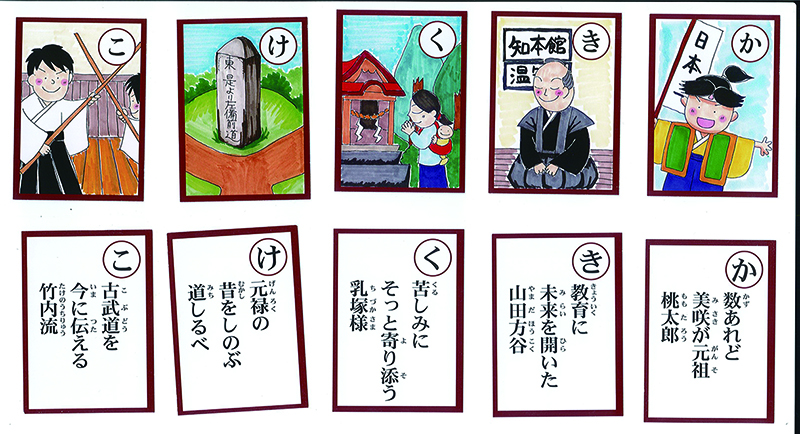

津山は倭文織など、昔から高級絹織物が産業としてあり、明治に入ってからは、岡山県を代表する絹生産地だった。その倭文織を復元するための前段階として、津山の自然養蚕を復興させるプロジェクトを始めた。

そして、花繭を作る活動を始めたのも、この自然養蚕復興プロジェクトがキッカケだ。

そういった経緯から、養蚕から花繭作りまで一貫して行っているのは全国でも、ここ倭文の里しかないのだそうだ。

養蚕は春蚕と晩秋蚕の年2回、最初の蚕生産は、この春800匹で行ったという。ペルー国交150周年の式典で使った胸章32個や記念品6個などで、花繭に使う分は、ほぼ全て使い切った。そのため、次の繭が出来るまで、製作は休止中だ。

この花繭は1個の繭から作れる花の数は、そう多くない。

晩秋蚕は10月前半から中盤にかけて繭が出来上がる。

その中で、花繭に使う繭玉を切ってサナギを取り出す作業を行う。桜の花だと1つの繭で一輪の花ができる程度で、一枝分の桜を作るとなると、かなりの数の繭が必要となる。

しかし、秋は2000匹の蚕を養殖しているため、当面必要な量の繭玉が確保できそうだという。

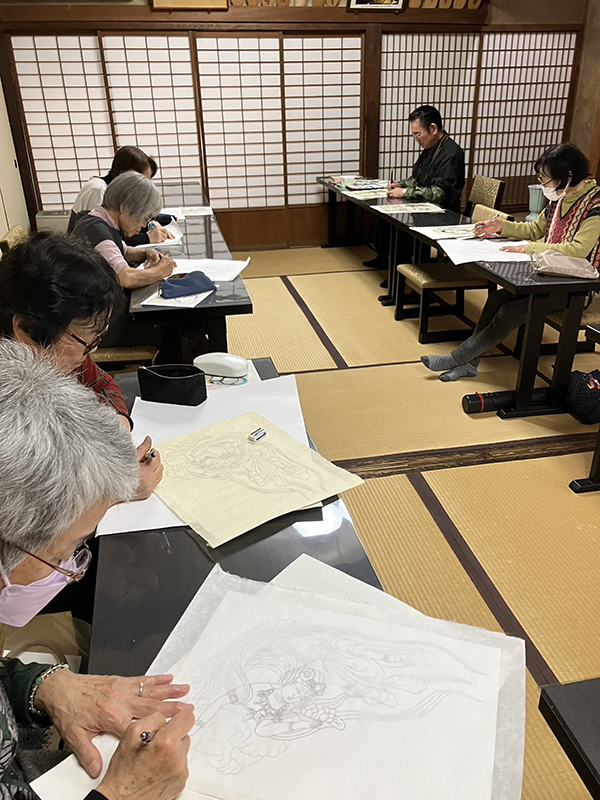

今回の式典用の花繭を作るに当たり、小川さんがママに声をかけ、限られた時間の中で仲間が協力しながら作品を作り上げていった。

少し前までコロナ禍でできなかった、仲間が集まって協力して、ひとつのことを作り上げていく、過程の楽しさも思い出すことが出来た。

特に、繭を薄く剥いで作るため、剥いだものは、不織布が毛羽たいたように、細い糸のようなものが出ているようになるそうだ。その細い繭糸をハサミで一本一本処理していくなど、花びら一枚を作るにも苦労がある。

しかし、記念品用のガラスドームに入れられた花繭を見ると、花繭の美しさに、大変な作業は全く気にもならないくらい嬉しかったという。

さらに、来春を目指して城西ロマン館で作品展を開くことも計画している。まだ構想段階だが、作品展では展示即売や、ワークショップなども開催したいとの希望もあるようだ。

今後は、サギ草や翁草などの希少で可憐な山野草を作っていきたいとのこと。

また、染めについても、これから草木染やケミカル染料などの染料や染方など色々試して、より良い作品にしていきたいという。

そういった、今後の花繭づくりの活動については、「これからSNSアカウントを立ち上げて、そこで情報発信をしていきたい」花繭についての問い合わせは、今は、体制が整っていないため、問い合わせは、ご遠慮くださいとのことだ。

それでも、実際の花繭を見たい人は、NPO法人倭文の里が運営している久米ロッジに行けば、数点ではあるが飾ってある。職員に声を掛ければ展示場所を教えてもらえるとのこと。

倭文の里では養蚕を行うため、桑栽培も行っている。

現在は1200本もの桑の木を育てており、夏は雑草の下刈りなどで大変だそうだが、この桑の葉が、倭文の里の養蚕を支えているのだ。

そればかりか、昔懐かしい桑畑が広がっている故郷を感じる風景が戻ってくることも嬉しい。

桑の木は実は果実として甘くておいしい。特に目にいいとされる、ゼアキサンチンやアントシアニンが豊富で欧州では「マルベリー」としてジャムなどにされる。

今は、桑の実は個人で楽しむ形で、家に持ち帰りジャムなどにしているが、将来は色々な活用方法を考えたいのだともいう。

倭文織復元がキッカケとなり始まった花繭作りだったが、新たに、その魅力がフォーカスされている。この花繭が津山の名産となり、「津山に行けば花繭をお土産に」と言われるくらいに、盛んになることを勝手に夢見てしまいます。

最後に、どこにも誰にも負けない『花繭作り』を頑張ってください。とエールを送ります。