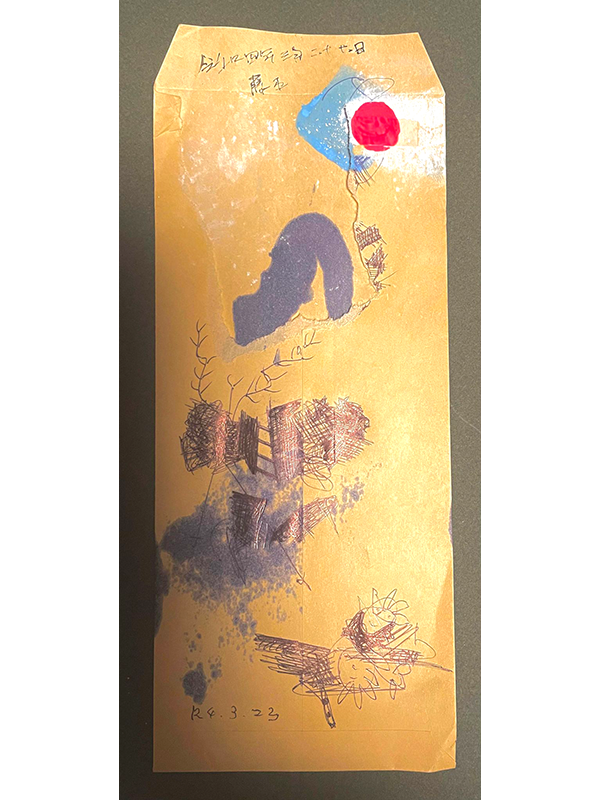

津山よさこい踊らん会 紅

会長 笠光生さん 事務局飯田早苗さん

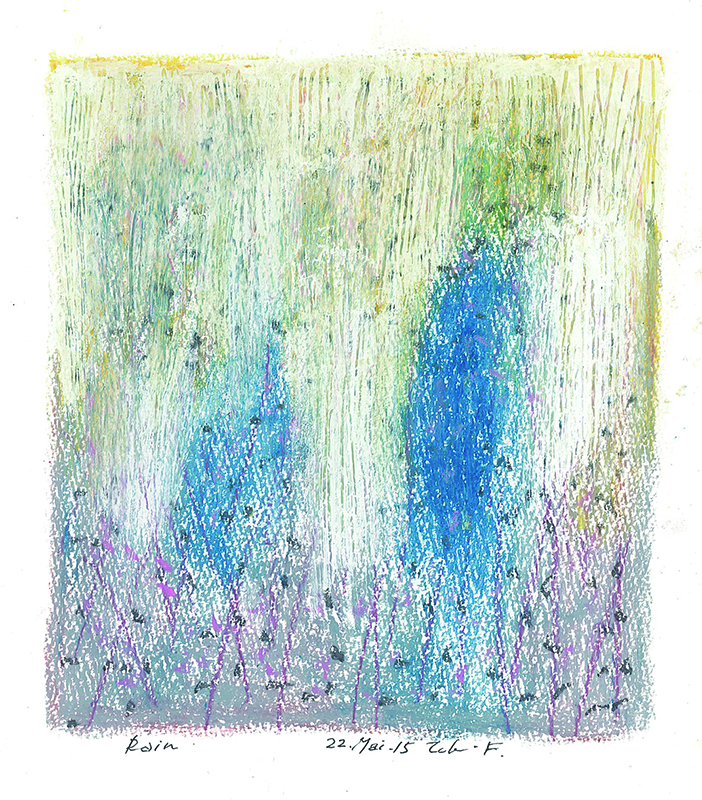

毎年、8月10日・11日に高知市で開かれる『よさこい祭り』。昭和26年に始まり、今では日本のリオのカーニバルとも例えられ、約200チーム2万人前後の踊り子が、全国から結集する祭となっている。

祭は高知城特設会場や中央公園特設会場を始めとする17会場(競演場9カ所、演舞場8カ所)でヒップホップ調、ラップ調、サンバ調、ロック調など、様々なスタイルのエネルギッシュな踊りが披露され、街はよさこい祭り一色に包まれる。

その、『よさこい祭』にチームとして岡山県から参加しているのは3チームのみ。その中の一つが、津山に本拠地を置く『津山よさこい踊らん会 紅』だ。

今回は、津山よさこい踊らん会 紅の会長『笠光生』さんと事務長の『飯田早苗』さんに話を聞いた。

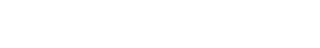

笠さんは以前、段ボールアートでもお話を聞いた『笠光生』さん。『紅』では会長の重職をこなしながら、『煽り』を担当している。

よさこいの『煽り』とは、マイクを握り声で踊りを盛り上げる役目になる。

まず、踊り始める前の『前口上』と呼ばれる自己紹介の文句から、踊り中にも合いの手を入れたり掛け声をかけたりするが、決まった定型はなく『自分流』を作っていくそうだ。

気を付けるのは、煩わしく思われないように合いの手を入れること。

最初は訳も分からないまま、高知まで連れていかれたのが始まりだそうだ。いきなり『煽り』を任されて、以来、手探りで今のスタイルを作ってきた。そんな笠さんが今では会長として、会を差配している。

踊りの方も、特徴的な衣装の華やかさを引き立てる踊りで、他の激しく踊るチームと比べても、煌びやかで個性が際立つ。「キレはなくともコクと味わいがある踊り」がチームのスローガン。最高齢が80歳代、主要メンバーも70歳前後と他の踊り連に比べて年齢層が高いため、他のチームとは違う方向でアピールしていると事務局の飯田さん。

飯田さんのチーム参加のキッカケは、ダンスが好きだったわけではなく、日本中から人が集まる祭りに参加したいと思ったという。

自ら、知人を伝ってチームの扉を叩いたが、踊りは得意ではなく、それまで飯田さん自身のダンス経験もゼロ。

それでも、実際に高知に渡りよさこい祭りに参加すると『熱にほだされた』ように、よさこいの踊りに夢中になり、今では、連絡から申し込みの資料作成や出演依頼の整理を行う事務局も引き受けるほどだ。

「よさこいの祭りの日に、見るだけでもいいので是非一度、高知まで一緒に来て本場の会場で祭の熱量を味わってほしい」と話す。

また、津山のPRも『よさこい』に出場する理由の一つだという。

煽りの口上で津山を簡潔に伝え、全国から集まった人々に知ってもらう。「わざわざ他所の祭に参加しなくても、津山の中で盛り上げた方が」という声もあるが、外に出て、もっと多くの人に津山を知らしめる事も大事だと、踊りも煽りも工夫している。注目を集めるためもあって、チームは3年に一度、オリジナル曲を作ってもらい、プロのコーチに踊りの振付をしてもらう。そして、それに合わせた衣装に変更している。

現在『津山よさこい踊らん会 紅』のメンバーは約50人、よさこい当日に高知まで行ける人は30~40人程度だ。できれば、50人以上で参加したいという。そのために、一緒に活動する仲間を募集している。

ダンスが好きな人はもちろん大歓迎だ。しかし、ダンスが苦手な人も経験が全くない人でも問題ない。居住地も関係なく、ダンスが得意な人なら動画で踊りを憶えてもらって、鏡野ドームを借りて行う踊り合わせの練習に数回に参加できれば、どこに住もうと全く関係はないという。現在でも高知に在住しているメンバーがいて、同じように動画で振りを覚えて、7月頃から年に2~3回ほど踊りを合わせるといった参加の仕方をしている。

高知までの遠征は、みんなで大型バスを貸し切る。道中で和気あいあいの中にも、士気を高め気勢を上げるのだ。ただし、ダンス経験がない人やダンス経験が浅い人は、月に2回、久米のふれあい学習館まで練習に来る必要があるが、練習も和気あいあいと楽しくしているので、是非参加して欲しいという。

また、依頼があれば地域行事などにも踊りに行くので、気軽に問い合わせて欲しいということだ。

最後に、『よさこい踊り』のルールについて簡単に書いて記事の終わりとする。

・鳴子(なるこ)を手に持ち、前進する踊りの振り付けが基本。

・曲をアレンジするのは構わないが、「よさこい鳴子踊り」のフレーズを必ず入れること。

・1チームあたりの踊り子の数は150人まで。

・地方車(じかたしゃ)は看板や装飾を含めて全長9メートル以下、高さ3.6メートル以下。