@歌壇

天然のイルミネーション葦の野を

風に煽(あお)らる流星蛍

千葉 二朗

●蛍の歌はなかなか巧く詠むのが難しいと何かの本で読んだ事がある。

初夏の夜を幽玄に演出してくれる虫(蛍)たちの素晴らしいショーなのだが、その場に居なければその等身大の美しさや、すでにこの世のものとは思えない妖しさは、小さなちいさな彼(蛍)らの予測不能な飛び方や舞い方に、言葉や表現力を失ってしまうからではないかと筆者は思っている。

作者は広島県福山市に住まれているが、六月朔日にこの歌と地域の写真を送ってこられた。一目見ただけで数千匹のホタルが舞っていて、風が吹けば夕空はまるで流星群で葦の野が天然のイルミネーションですよ! と。その情景がこの短歌を産んだのである。写真には広い葦(あし)の生(お)い繁った広い河原が映っていたので、なるほど、数千匹のホタルの乱舞もこの環境なら諾(うべな)える。是非一度見てみたい光景である。

苧環(おだまき)の花笑む季(とき)は義経の

悲恋舞いたる静を偲ぶ

稲垣 晶子

●「しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔を今に なすよしもがな」白拍子の静が鎌倉の頼朝の前で舞ったと伝わる故事をかけて、苧環の花を詠んだ作品である。

(現代訳)―倭文(しず)の布を織るための麻糸を丸く巻いた苧(お)だ巻きから糸が繰り出されるように、繰り返しくりかえし昔を今にする方法があればよいのに―

九郎判官義経の愛妾であった白拍子の静は、奈良吉野の山中で義経と別れたあと頼朝の妻政子に鎌倉に呼ばれ、頼朝の前で舞いを披露させられる有名な場面である。

静にしてみれば、頼朝に都を追われた義経もその昔は兄頼朝のために平家打倒の華々しい活躍を後白河法皇からも認められ、京では自分のことも静(しづ)や静やと愛でて隆盛を極めていた。昔(あの頃)の世に戻せることが出来れば良いのに・・・。と

この「しづやしづ」の歌も『伊勢物語』三十二段「古(いにしへ)のしづのをだまきくり返し昔を今になすよしもがな」という歌の本歌取りをしたものであるが、作者はこの静の悲恋を、庭に咲く苧環の花に思いを寄せて詠んだのだ。秀歌といえる。

にび色の空に押し潰されそうな

一日(ひとひ)に何も手づかず暮るる

河野 澄恵

●鈍(にび)色は古来、染め色の名で橡(つるばみ)つまりクヌギ(どんぐり)の実や、かさの煮汁で染めた濃い灰色の事である。梅雨の前触れであろうか、作者は朝からどんよりと低く垂れこめた雲に重石(おもし)をされたような一日だったのであろう。

この一首、二句目と三句目が句(く)跨(また)がりとなっている。ともすれば句跨がりの歌は流れが悪くなり、すらすらと読みにくいのであるが、「押し潰されそうな」と九音を要する表現は、五音+七音か七音+五音かのどちらかに配置しなければ収まりが着かない。それを念頭に推敲された結果ではないかと思われる。

例えば「にび色の空の重さよ気鬱(きうつ)なる一日に何も・・・」とすれば句跨がりは解消出来るのであるが、作者は「気鬱」という直喩(直接的比喩)を極力避けて「空に押し潰」「されそうな」と句跨がりにはなるが、間接的な表現に留めたかったのではなかったかと思われる。下の句の端的な表現に繋げてあり短歌の上級者の作である。

雨音を微睡(まどろ)みながら聞く朝は

街の喧騒(けんそう)包みて静寂(しじま)

田上 久美子

●前出の歌と同様に梅雨の季節を詠んだタイムリーな歌である。この作者の場合は前出の短歌以上に直喩(この場合、雨で憂鬱(ゆううつ)とか鬱陶(うっとう)しいや辛い哀しいなど、気持ちを直接的に表現する)らしき表現すら用いていない。

作者は明け方の布団の中で、まだ目覚めていないうつらうつらの状態で、家の外の雨音を何処か半分は夢の中の出来事のような感覚で聞いているうちに、少しずつ目覚めていったのだろう。いつもの朝なら早くから道を行き交(か)う人や車の走る音など、街そのものの目覚めも早く賑やかな音に作者も起こされるのだろう。

しかし、雨の朝はそんな街のいつもの賑やかな喧騒までも雨音が包んでしまうのだろうか?静かなしずかな雨音だけが聞こえる朝だったのだろう。

短歌はこの歌のように客観的事実「雨音」「微睡みながら聞く」「街の静寂」だけを詠み、読み手に作者のその場の状況を想像させる手法も、巧(うま)い作り方なのである。

-------------------------------------

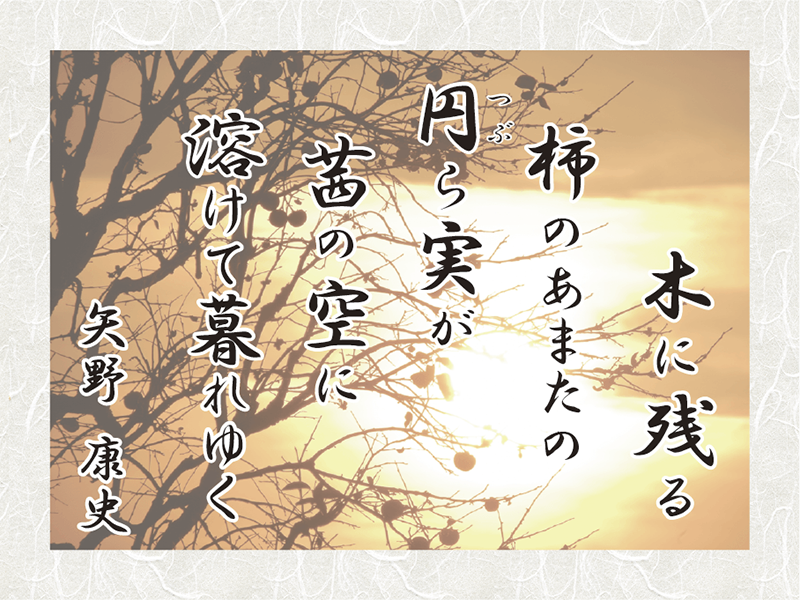

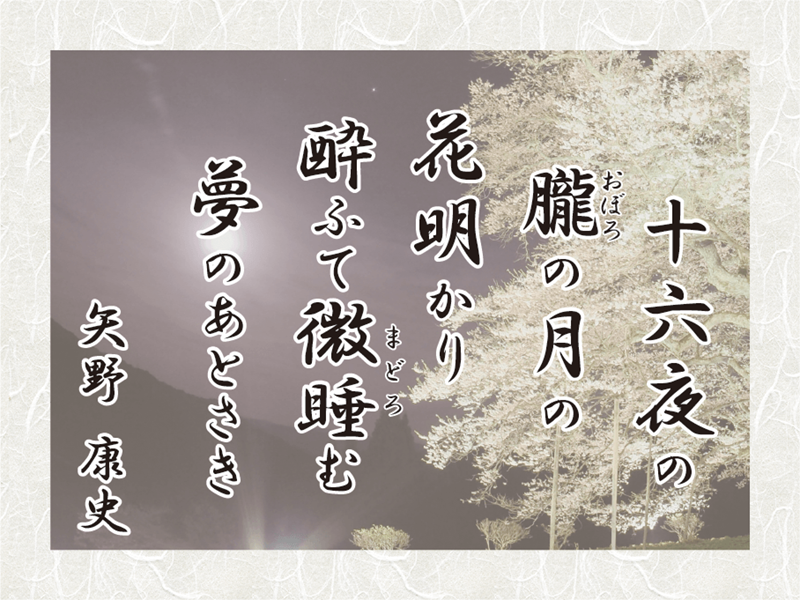

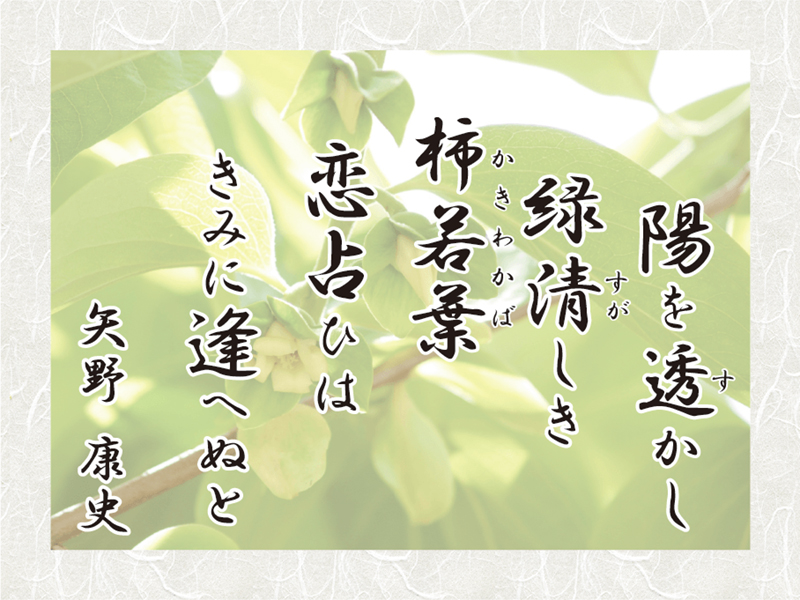

今月の短歌

陽を透(す)かし

緑清(すが)しき

柿(かき)若葉(わかば)

恋占ひは

きみに逢へぬと

矢野康史

矢野康史さん プロフィール