「どうしたもんじゃろ。トホホ……」

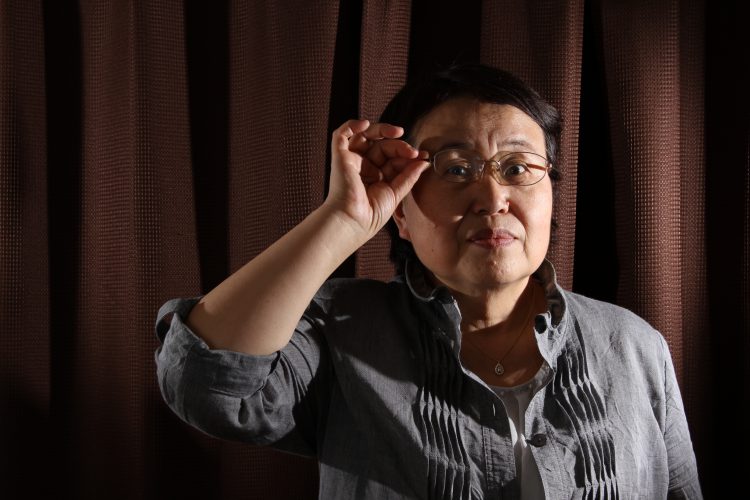

今まで、純文学ばかりを執筆していた小生、猫多川賞受賞作家マタタビニャンキチが、サスペンスの執筆の御仕事をすんなりと快諾したのがそもそもの間違いであった……

肝心なトリックが全然、思いつかないのだ……

小生は、ここ岡山県津山市の城東保存地区にあるJAZZBAR巴里(パリ)で、シガーのソブラニー・ブラック・ロシアンを薫(くゆ)らせながら、ここの名物の3杯目のジン・トニック~ニャンキチVer.~をあおっていた――

きりりとしたマスターは38歳、小生より7歳も若い、まるでスティーブン・R・コヴィー原作の大ベストセラー「7つの週間」のコミック版に登場しても不思議でない紳士的なバーテンダーである。

BARのエントランスには、おそらくマスターの奥様が生けたのであろう、

青い薔薇を中心に、まるで、画家のアンリ・マティスが描く絵画のように静謐(せいひつ)な色彩の生け花が灯りに照らされている――

ここは雑誌やSNSなどには掲載禁止の静かな隠れ家的なBARなのに、ほとんど客足が途絶えないのにはそれなりの理由があるんだなと……

小生はまたもや納得した。

そして、ここのジン・トニックには必ずレシピに忠実なジンジャービアを使うので有名である。

小生は、いつもここでスマホで小説のアイデアや原稿を、大好きなJAZZの曲をマスターにリクエストしながら微酔(ほろよ)いでタップしている、

ある程度まとまればメッセで自宅のパソコンへ送信するだけでいい。

小生は大阪に1年住んでいて、生まれ故郷のここ津山市に帰津してから直ぐに、ここのJAZZBAR通い始め、もうかれこれ3年になる。

気心しれたマスターに尋ねた。

「マスター。今、私は例えて言うなら蟻地獄のような苦悩のどん底にズルズルと引きずり込まれている。サスペンス小説の要めのトリックがまったく思い浮かんのじゃが。思い詰めてよもや、うつ病に冗談抜きでなりそうじゃ。どーにかならんじゃろうか?」

マスターはいつも通りかすかに微笑みながら丁寧に答えた、

「ニャンキチさんは才能、溢れる御方ですからね。なんとかなりますよ。その素晴らしい才能とほぼ毎日、うちで、スマホと睨めっこしている努力が私にはわかります。そうそう、このような格言があります。まさに、マタタビニャンキチ先生の為にあるような格言なんです。

「白鳥の湖、努力故えの優雅さー」です」

「は……白鳥!?」

小生はスマホを今にもガタンとカウンターに落としそうになりながら驚いて答えた。

それは、小生をベタ褒めしすぎではなかろうか?と内心思ったのだが、しかし、そこまで褒められると小生も素直に嬉しい。

接客業をしている人の多くはお客の陰口が凄まじく多いと聴くが、ここのマスターに限っては、それもなさそうである――

気分を良くした、明らかにお調子者の小生は酔いもまわってきたのか?

マスターにまるで、餌をコッソリとねらう白鷺(しろさぎ)のように耳打ちした。

「今日はとっておきの才色兼備な女性がここにくる予定なんだ。先にお酒を飲んでいてもいいという了解もとってある。」